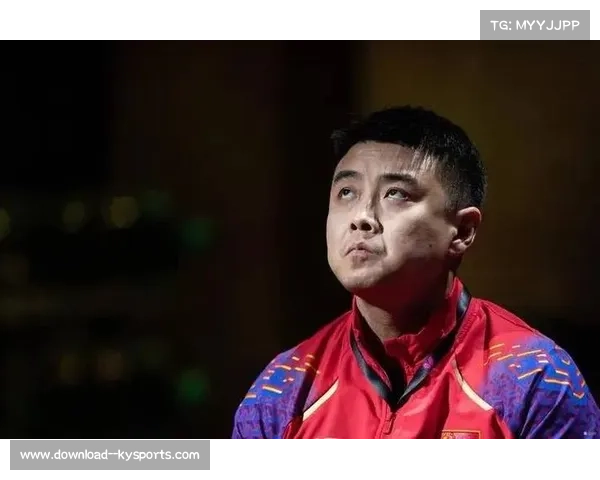

2012 年伦敦奥运会男单决赛落幕时,王皓红着眼眶说出 “圆满” 二字。三届奥运会,三次站在决赛场,三次收获银牌,这样的轨迹在乒乓球历史上绝无仅有。当张继科完成最快大满贯的同时,王皓的 “千年老二” 标签被永久定格。但在 “生不逢时” 的叹息背后,是中国乒乓球队黄金时代的残酷竞争,是直板打法的革新突围,更是一位运动员用整个职业生涯书写的坚韧传奇。

王皓的职业生涯恰好横跨中国男乒最鼎盛的 “二王一马” 时代。2004 年雅典奥运会前,他以横空出世的姿态击败王励勤晋级决赛,却倒在韩国选手柳承敏的搏杀战术下。这场失利看似偶然,实则暴露了直板打法在横板统治时代的困境 —— 传统直板的推挡体系难以应对弧圈球的冲击,而王皓的 “直板横打” 技术虽开创先河,却尚未完全成熟。

数据显示,雅典决赛中王皓在相持段的得分率仅为 46.3%,远低于柳承敏的 53.7%。这种技术短板在 2008 年北京奥运会对阵马琳时再次显现:他在发抢段和接抢段的使用率不足 30%,被迫陷入横板选手擅长的相持拉锯战,最终以 1-4 败北。直到 2012 年伦敦奥运会,王皓的直板横打技术才真正达到巅峰,反手拧拉的使用率超过 60%,但张继科的 “霸王拧” 更快、更凶,在绝对力量上压制了他。

三次奥运决赛的失利,对王皓的心理冲击远超技术层面。雅典奥运会后,他陷入长达两年的 “亚军魔咒”,2005-2006 年连续四次在世界杯、世乒赛决赛中折戟。这种心理阴影在 2008 年达到顶点:作为本土作战的头号种子,他背负着 “家门口夺冠” 的巨大压力,身体僵硬到 “根本跑不起来”,关键分处理完全变形。

但王皓的伟大在于他从未被失败击垮。2009 年横滨世乒赛,他在半决赛 0-2 落后的情况下逆转波尔,决赛 4-0 横扫王励勤夺冠,这场胜利彻底击碎了 “心理脆弱” 的质疑。伦敦奥运会前,他通过系统的心理训练将压力转化为动力,尽管决赛再次失利,但赛后那句 “我已经能正确面对成败”,标志着他完成了从运动员到智者的蜕变。

当我们跳出胜负视角,王皓的职业生涯堪称中国乒乓球的缩影。他的 18 个世界冠军涵盖世界杯、世乒赛、奥运会团体等重要赛事,尤其是 2009 年全运会男单、男团、混双三冠王的成就,至今无人超越。他的直板横打技术不仅挽救了濒危的直板打法,更启发了许昕、薛飞等后辈的创新。

退役后转型教练的王皓,将自己的奥运经验转化为执教智慧。2024 年巴黎奥运会,他通过 “换衣战术” 帮助樊振东在 0-2 落后的情况下逆转张本智和,这种融合心理干预与战术调整的策略,正是他从三次奥运失利中提炼的精华。当樊振东登顶男单冠军时,王皓高举弟子的画面,某种程度上完成了自己奥运金牌的 “精神传承”。

开云体育王皓的经历打破了 “唯金牌论” 的桎梏。他用三次奥运亚军证明:竞技体育的价值不仅在于冠军奖杯,更在于超越自我的过程。正如他在《论道平常心》中所说:“节奏比胜负更重要,当你专注于过程,结果自然会水到渠成”。这种心态,让他在教练岗位上培养出樊振东、王楚钦等新一代领军人物,延续着中国乒乓的辉煌。

从柳承敏的搏杀、马琳的巧变到张继科的暴力美学,王皓的三次奥运亚军恰好串联起乒乓球技术革新的脉络。他的职业生涯是一部鲜活的教科书:在绝对实力面前,所谓 “生不逢时” 不过是时代进步的注脚;而那些在逆境中绽放的光芒,终将在历史长河中沉淀为永恒的精神坐标。当我们为他的银牌叹息时,更应记住:这位 “无冕之王” 用二十年光阴书写的,是比金牌更珍贵的体育精神。